中国的休假制度起源于何时,此事已然难追其详,但至少在秦代乃至秦代以前,已经有了明确的官吏公休规定。刘邦在秦代任泗水亭长时,好酒好色,酒钱屡赊,傲慢自负,轻侮下属,乃是放纵之人一个,并且「常告归之田」,即经常甩手休假回到乡间的家里,自在一下。相对于在泗水亭的公务随身而言,这当然属于一种放松和休闲了。而「告」字的释义,乃「休假名也」。

早期的官方公休假,大致分为两类:一类是逢遇重要的传统民俗节日而休假,以便进行节日习俗活动;另一类就是每月获有固定的例行休假,以事休歇。这种公休假的基本模式,延至今日依然如是。

先秦及秦汉时期人们的生活条件有限,沐浴则是生活中的一件大事。因此,搓洗干净便成为休假日中的一项重要内容。《说文解字》称:「沐,濯发也。」「浴,洒身也。」「洗,洒足也。」「澡,洒手也。」名目颇细,「沐浴」则是对全身清洗的简言统称。

古人不剃发,洗发浴身颇为费时费力,休息之日也就成了不可忽略的洗沐之日,于是,人们也就以洗沐之事代指休假,将公休称之为「休沐」,将公休之日称之为「沐日」。

北宋人高承《事物纪原》中称:「然则休沐始于汉。」其实公休之事,汉代以前想必即有,但就文献的记载而言,及至汉代,休沐制度才被正式固定下来,官方的此项安排由之走上正轨。《汉律》规定:「吏五日得一下沐,言休息以洗沐也。」也就是说,上至公卿百官,下至普通吏员,每五天有一天可以归家,放松身心,洁身净体,因而,「休假亦曰休沐」。

令身体上下一净,本身就是一种享受。为了这种天然的快感,古罗马曾修建起巨大豪华的浴场。但堂堂华夏乃崇礼之邦,沐浴这等大事不可能与礼仪之绳不甚相干。中国的沐浴行为,上至祭神祭祖,下至个人生活,很早就纳入了循礼的范畴。古人对身体裸露颇有禁忌,出于男尊女卑和身体禁忌,即使夫妻在家中也不可共室而浴,《礼记·内则》云:「外内不共井,不共湢浴。」湢,乃浴室也。至于《庄子》中说卫灵公「有妻三人,同滥而浴」(《庄子·杂篇·则阳》),与三个妻子一同洗澡,那是非同一般的特权者之流,身份不一样,其行为另做别论,或者只看做是游龙戏凤的妙举算了。

汉代的官吏,工作日一般不回家,住在官署的吏舍中,因此,当时官吏们进行沐浴,只能归至家中。而且,《礼记·内则》中说,侍奉父母,要「五日,则燂汤请浴,三日具沐」。即每五天就要让父母洗一次热水澡,每三天就让他们洗洗头。至于公共浴室的出现,那是迟至近千年后唐宋时期的事了。

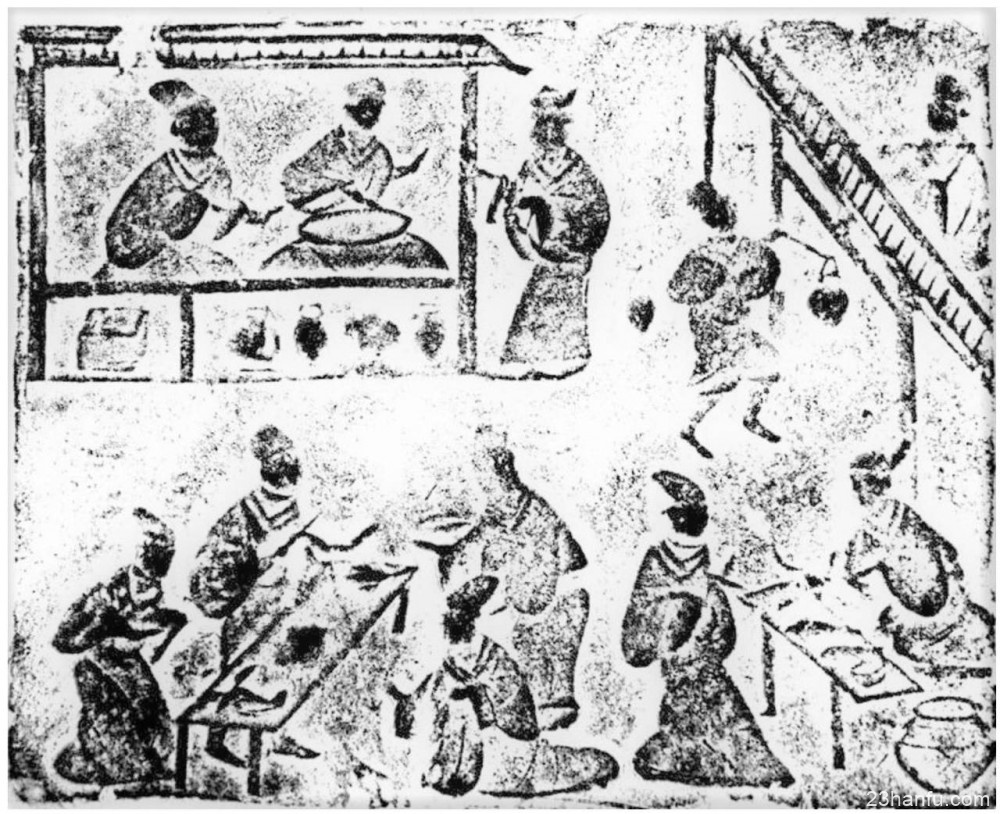

对于官吏群体而言,公休日是值得珍惜的时光。「每五日洗沐,归谒亲」,这是中国最早的「五日工作制」。此日官吏们可以与家人团聚、侍亲、休歇洗浴,或进行其他闲暇活动,这是相对自在而洒脱,能够以不同的方式自我消遣,获取个人乐趣的日子。

在这种公余之日,人们在休沐而外的闲暇行为自然五花八门,有的自我奋进,有的嬉戏聚友,有的则为生计所困,无暇安歇,等等,不一而足。

曾任过高官尚书令、河内太守之职的宋均,少年时即是个小小才俊。年方十五而有志于学,沉迷于经书典籍,不但熟知《诗经》、《礼经》,对于疑难问题亦有高论。每至休沐日,即是他乘机求教的大好时机,每每不耻下问,聆教于博学之士,是励志后学,孜孜以自我提升的好楷模。

对于贫蹇之士来说,闲暇遣兴则是一个奢侈的词汇。

汉代有名的隐士尚子平,早先在县城做功曹之类的小官,由于家境窘困,每至休沐日,即进山担柴,卖钱以补贴家用,「休归,自入山担薪,卖以饮食」。迫于生计压力,实际上没有真正的休假闲暇。尚子平后来遁世当了隐士,漫游名山,土鸡变凤凰,翩然进入游闲的最高境界,那是后话。

有的人每有闲暇则全心身追求自己特殊的乐趣。如改进造纸术的蔡伦,对造纸之事痴迷若狂,休沐日即闭门谢客,不辞辛劳来到乡间作坊悉心考察,正是执着于此事并乐在其中,才发现了更好的造纸材料。有志者事竟成,既实现了自我,又造福于社会,这乃是休闲活动中的上乘行为。

但也有的人心性半残,修为亏缺,一到休沐日,便只顾自我开心,藐视公德,横行斜走,肆意妄为。如有一位南阳郡吏,他的嗜好是在休沐的日子,跑到市井中胡天胡地、嬉戏疯闹一番,「好因休沐,游戏市里,为百姓所患」。在公众场合公然骚扰乡邻,凭恃自己是个官身,不把人民群众放在眼里。

也有些谦逊识礼的官员,利用休沐日以访友交游,结谊嘉客。汉景帝时任太子舍人的郑当时,一至休沐之日便在长安郊外置备快蹄驿马,骑乘拜会故老,看望宾朋,「夜以继日,至其明旦,常恐不遍」,忙得昼夜不分,还总是担心遗漏了应该看望之人。如此这般仰慕长者,结交「天下有名之士」,亦是值得称道的行为。虽然太史公为其慨叹而引述云:「一死一生,乃知交情。一贫一富,乃知交态。」但广交朋友,礼遇他人,终究不错。

休沐日中也有公而忘私者,一心埋头公务,无暇他顾。汉和帝时,一度专权的外戚窦氏败落,尚书令韩棱受命典查其案。韩某人为此夜以继日,「数月不休沐」,忙得昏天黑地,不辨春秋,「帝以为忧国忘家,赐布三百匹」。

由于休假是件愉悦身心的美事,西汉宫中,还出现过花钱买假之事。汉宫中的宿卫郎,担负护宫之责,平日不得擅离,被禁束在宫墙之内,颇为憋屈。但如果有家境宽裕者肯出钱填补一些宫中的财用,就得以破例获准潜出宫门,自在一下,优哉游哉一番。更有甚者,那些家资雄厚的「豪富郎」们,囊实气壮,大把掷钱,甚至可以天天买闲,「日出游戏」,作逍遥之游,纵兴在宫外找乐子。而那些囊中羞涩者,无钱打理,则如同墙中之囚,「或至岁余不得沐」,一年到头都轮不上休息。差别如此悬殊,公道全无,以致宿卫主管郎中将杨恽不得不横眉冷眼,肃整风纪,责令宫中宿卫所有人等,「皆以法令从事」,不得舞弊偷闲,在休沐制度面前人人平等。

为了拥闲而行贿出宫,这大概是史有记载的最早的以获取闲暇为目的的腐败行为了,这恰恰从反面昭显了自由闲暇对人的重要性。在人类漫长的历史行走中,休假从来都是一种珍贵的权利和资源。时至今天,依然如是。